1. Il Sistema degli interessi in approccio diacronico

Dopo aver visto il modello di regolamentazione adottato dagli USA e dall’UE è arrivato il momento di chiedersi: e l’Italia, che modello ha adottato? Dal modo in cui ho cominciato questa serie non è difficile immaginarsi la risposta: l’Italia è il caso per eccellenza della regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico. Ho già detto però che non era mia intenzione attaccare l’odio trasversale che le classi subalterne italiane sembrano provare per il fenomeno lobbistico, odio trasversale che viene manipolato ad arte dai nostri politici. Dico “manipolato” perché è evidente che nella pratica, i nostri politici non possono fare a meno delle lobby, e non perché le lobby siano a loro volta necessariamente manipolatrici, ma perché queste sono uno dei modi con cui si esprime la partecipazione democratica. I motivi di questa schizofrenia sono tre:

- L’approccio epistemico del decisore pubblico rispetto alla società civile, cioè un approccio trascendente che trattava giocoforza le lobby come agenti patologici e non come espressioni fisiologiche della società

- La monopolizzazione dell’intermediazione fra la società civile e lo Stato da parte dei partiti politici; questo non vuol dire che a livello pratico non sono mai esistite o sono state vietate le lobby, vuol dire che le lobby che nascevano e che potevano concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche erano in qualche modo subordinate ai partiti

- Lo scarso livello di cittadinanza attiva e di controllo dei decisori pubblici da parte della società civile

Nella prossima sezione li indaghiamo tutti e tre, in relazione al funzionamento del “sistema degli interessi” della I Repubblica.

1.1 La I Repubblica

Le lobby (o, meglio, alcune lobby: CGIL, CISL, UIL, Coldiretti, Confagricoltura e Confindustria) hanno giocato un ruolo fondamentale nei primissimi anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, dato che, agendo come mezzo di integrazione, hanno favorito il consolidamento e la legittimazione del nuovo assetto democratico e repubblicano del Paese e, con esso, i partiti. Nello specifico, dividendo le lobby menzionate per settori produttivi:

- Nel settore agricolo, Coldiretti è stata una lobby molto attiva, potendo contare su una capacità di mobilitazione politica e elettorale fuori dal comune. Data la nutrita schiera di suoi rappresentanti nella DC, è anche riuscita a inquadrare nel nuovo regime appena costituitosi un mondo contadino che fino a prima era sempre sfuggito alla rappresentanza parlamentare. Confagricoltura invece, più defilata ma non per questo irrilevante, è riuscita a far accettare la nuova realtà anche a gruppi sociali antagonisti (come la grande proprietà terriera) che più erano stati danneggiati dai provvedimenti governativi di quegli anni, soprattutto la riforma agraria.

- Il fatto di essere stata una delle poche lobby a rimanere in piedi durante la dittatura fascista e ad aver ampiamente collaborato con essa ha giovato molto a Confindustria. Sfruttando la debolezza sindacale dell’immediato dopoguerra, causata sia dall’emarginazione del PCI dalla coalizione di governo per la Guerra Fredda, sia dalla distruzione di ogni rappresentanza sindacale operata dal regime mussoliniano, Confindustria ha legittimato le istituzioni repubblicane e i partiti in cambio del riconoscimento di un certo predominio rispetto alle controparti sindacali nelle politiche industriali, perlomeno nei primi quindici anni di storia repubblicana.

- I sindacati, quindi, nei primi anni della Repubblica, sono le lobby che hanno esercitato il ruolo meno rilevante nel processo di legittimazione delle strutture democratiche. Già a partire dalla seconda legislatura però, non sono pochi i sindacalisti che entrano in Parlamento.

Le relazioni delle lobby con i decisori sono state caratterizzate da rapporti di “clientela” (con la Pubblica Amministrazione) e “collateralismo” (coi partiti politici). Esiste un rapporto di clientela ogniqualvolta “un gruppo di interesse, per un qualsiasi motivo, riesce a diventare, agli occhi di un determinato organo amministrativo, la naturale espressione e il rappresentante di un determinato settore sociale, il quale, a sua volta, costituisce il naturale obiettivo o il punto di riferimento dell’attività di quell’organo amministrativo” (LaPalombara, 1964). È un rapporto che si fonda essenzialmente sullo scambio tra expertise e influenza: le lobby trasmettono informazioni rilevanti alle strutture amministrative in cambio dell’inclusione nel processo di implementazione delle politiche. Va detto che non tutti i gruppi sono in grado di instaurare un rapporto di clientela con qualsiasi ufficio della PA. Perché ciò avvenga, da una parte, idealtipicamente, l’organo amministrativo deve essere funzionalmente specializzato, e deve essere considerato allo stesso tempo come capace di incidere sulla regolazione e come mancante di expertise (in modo tale che la lobby possa “metterlo al suo servizio” fornendogli informazioni); dall’altra, sempre in maniera idealtipica, la lobby deve essere rappresentativa del proprio segmento di policy, rispettabile (cioè, la collaborazione non deve “imbarazzare” il decisore e deve essere per lui “redditizia”), funzionale (capace di agire come efficace strumento di contatto), autorevole (capace di fornire il consenso del gruppo sociale rappresentato in merito alla decisone presa) e prossima (materialmente vicina) alle amministrazioni verso cui vuole risultare influente.

Esiste un rapporto di collateralismo, invece, quando siamo in presenza di “un’associazione di rappresentanza, o comunque un gruppo di interesse, che è emanazione diretta di un partito politico e che ne costituisce quindi una sorta di articolazione organizzativa rispetto ad una determinata sfera di interessi” (Ferrante, 1998). In maniera più specifica, siamo di fronte a un modello puro di collateralismo quando il partito: concorre a far nascere e a costituire la lobby; controlla, mantenendoli nel tempo, i meccanismi di selezione e legittimazione dei gruppi dirigenti della lobby; determina le scelte fondamentali della lobby in merito all’azione di rappresentanza degli interessi.

Rapportando ciò al caso italiano e tenendo fuori il caso di Confindustria, sebbene tutte le principali “lobby corporative” vennero fondate indipendente mente dal patrocinio partitico, queste nacquero con pochi iscritti e quasi senza articolazione territoriale. Furono principalmente i due maggiori partiti della I Repubblica (DC e PCI) a provvedere a ciò negli anni immediatamente successivi, con diverse modalità di selezione e legittimazione della dirigenza delle lobby, ma con lo stesso risultato: ferrea logica di controllo. Il PCI inviava “in missione” i propri funzionari nelle varie aree del paese per aggregare e far nascere associazioni provinciali di agricoltori, artigiani, commercianti, cooperatori. La DC invece aveva optato per la cooptazione dei “notabili” in grado di aggregare, in ambito locale, istanze rappresentative nei vari settori. Questo ha fatto sì che i partiti saturassero sia lo spazio di mediazione fra i conflitti sociali strutturali, sia quello di direzione, educazione e controllo della società (tramite cellule, sezioni, parrocchie, circoli, movimenti, associazioni). Per la I Repubblica si può parlare quindi di gatekeeping ubiquo dei partiti. Questi fatti a mio avviso spiegano sia l’origine dell’approccio trascendente (è facile pensarsi come determinante unico dell’interesse generale se inglobi tutti i portatori di interessi particolari), sia della monopolizzazione della mediazione fra Stato e società civile da parte del partito.

Ma perché le lobby hanno accettato questa netta subordinazione al potere politico-partitico? Per due motivi principali. Il primo è che non avevano la forza organizzativa per opporvisi. Il secondo è il vantaggio che ne hanno tratto in termini di implementazione delle politiche. In termini relativi, con un Governo debole e un Parlamento forte (elevato ricorso a emendamenti, maggiore iniziativa legislativa), subordinandosi hanno avuto un accesso privilegiato alla principale arena di policymaking in modo tale da ottenere politiche distributive favorevoli. Anche qui, insomma, il rapporto era fondato su una logica di scambio: la lobby fornisce consenso elettorale e garantisce fedeltà al partito, mentre il partito garantisce alla lobby l’accesso al principale decisore pubblico. Ovviamente, anche in altri paesi le lobby sono capaci di fare pressione sul decisore pubblico al fine di ottenerne un vantaggio. L’eccezione italiana stava nel fatto che, rispetto agli altri paesi, il peso che le lobby fanno valere nei confronti del decisore pubblico è la dotazione di competenze tecniche e di risorse relazionali, organizzative e reputazionali, mentre in Italia questo peso era spostato sull’identificazione politica fra partito e lobby. Questo assorbimento passivizzante dovrebbe spiegare il basso livello di cittadinanza attiva e di controllo dei decisori pubblici.

Questo significa anche un’altra cosa: che le lobby collaterali ai maggiori partiti, a scapito di altre lobby, godono di accesso privilegiato al decisore pubblico. Tale situazione ha fatto parlare di “pluralismo oligopolistico” (Lanzalaco 1993). L’obiettivo di concetto era quello di mettere in luce la contraddizione tra una società civile estremamente frammentata e un’arena decisionale e istituzionale contrassegnata da alte barriere all’entrata che, di conseguenza, favoriva un ristretto numero di lobby privilegiate, che potevano superarle in maniera stabile solo grazie al collateralismo e alla logica di scambio (non in virtù di specifiche competenze tecniche o di una reale rappresentanza di settore) che lo permeava. Sta qui l’origine e la ragione del modo negativo con cui le lobby vengono viste nella società italiana. Tutto ciò infatti, “in una società estremamente frammentata e complessa, dava origine a fenomeni di privatizzazione dell’apparato pubblico su basi particolaristiche e spartitorie scarsamente accettabili e, soprattutto, ancor meno funzionali dal punto di vista del benessere collettivo” (Pritoni 2019).

Le cose ovviamente non sono rimaste uguali e non poteva che essere così, soprattutto dopo Tangentopoli. Nelle prossime sezioni di questo paragrafo vedremo come il sistema degli interessi si è evoluto e qual è la sua attuale configurazione. Siccome la letteratura scientifica riguardante il sistema degli interessi italiano è molto povera, le informazioni raccolte in questo paragrafo si baseranno sul testo di Pritoni indicato in bibliografia (Pritoni 2019).

1.2 La II Repubblica: caratteristiche demografiche

La trasformazione del sistema degli interessi da I a II Repubblica può essere studiata innanzitutto attraverso i concetti dei population studies. Il primo è quello di densità, che indica la numerosità delle lobby che occupano un determinato sistema di interessi. Il secondo è quello di diversità, che indica il livello di concentrazione delle lobby in differenti categorie (più i gruppi sono concentrati all’interno di una o poche categorie, minore è la diversità). Un concetto quello di diversità è il bias (squilibrio), che indica quanto una o più categorie di lobby sono avvantaggiate rispetto alle altre, dove i rapporti di vantaggio mutano al mutare del “ciclo di influenza”. Quest’ultimo è un processo scomponibile in fasi: mobilitazione (non tutti i “gruppi potenziali” presenti nella società riescono a mobilitarsi e attivarsi, per cui c’è sempre una differenza fra gruppi presenti nella società e gruppi che partecipano al sistema di interessi), sopravvivenza (non tutti i gruppi che si mobilitano riescono a sopravvivere a lungo), accesso (non tutti i gruppi che si mobilitano e sopravvivono riescono ad accedere nelle sedi istituzionali) e influenza (non tutti i gruppi che si mobilitano, sopravvivono e accedono hanno la medesima incidenza sul processo decisionale).

Detto ciò, cos’è che determina il dislivello fra le varie lobby? Secondo il modello Energy-Stability-Area (Lowery e Gray 1995), i fattori che determinano la “capacità di carico” (la variabile possibilità di sopportare un numero via via crescente di gruppi di interesse politicamente attivi) dipende dall’interazione di caratteristiche organizzative delle lobby e fattori ambientali. In merito alle prime è stato notato (Olson 1965) che quelle composte da meno associati hanno costi minori in tutte le fasi del ciclo di influenza. I fattori ambientali invece sono il numero di membri potenziali di un determinato interesse (area), il livello di attività legislativa nel settore di policy in cui i gruppi di interesse operano (fattore di energy) e l’incertezza decisionale nel settore di policy che interessa alle lobby (anche questo fattore di energy). Quando l’area mobilitata e l’energia prodotta stanno in equilibrio, si ha la stabilità (stability). Maggiori saranno tutti e tre questi fattori, maggiore sarà la densità del sistema, e questo avrà effetti anche sulla sua diversità. Cioè, più il sistema diventa “affollato”, più forti diventano le pressioni sui gruppi, e di conseguenza aumenta il peso delle lobby maggiormente dotate di risorse.

La mancanza di un registro nazionale obbligatorio dei vari gruppi d’interesse ha reso la letteratura scientifica sul tema molto povera e orientata soprattutto verso casistiche particolari. Dovendo adattarsi, Pritoni ha raccolto i dati dalla Guida Monaci sul Sistema Italia e dal Registro del MISE, arrivando a una popolazione di riferimento pari a 1594 gruppi (dati del 2016, sono state contate solo le organizzazioni dotate di una qualche membership).

Comparando i dati del 1979 (raccolti dalla sola Guida Monaci del ’79) e quelli del 2016, notiamo innanzitutto una profonda trasformazione del sistema degli interessi: la densità è più che raddoppiata (da 775 gruppi a quasi 1600) e anche la diversità è di molto aumentata (prima sindacati, gruppi occupazionali e gruppi imprenditoriali occupavano l’87% del totale, adesso siamo scesi al 60%, a vantaggio soprattutto di gruppi d’interesse e gruppi identitari). Dato il modo in cui il funzionamento del sistema politico italiano è molto cambiato fra I e II Repubblica (più capacità decisionale del governo, più incertezza legislativa dovuta all’alternanza fra governi e alla maggiore frammentazione del processo di policymaking) il Modello ESA sembra molto applicabile al caso italiano. In termini di densità però, questo va accompagnato anche all’effetto avuto dalla crisi del gatekeeping ubiquo dei partiti culminata in Tangentopoli, che ha abbassato i costi medi per l’ottenimento di politiche a favore, ne ha favorito la legittimazione e ha reso possibile una sorta di supplenza funzionale. In termini di diversità invece, siccome il numero di gruppi di interesse dell’Italia è ancora piuttosto ridotto in comparazione ad altri paesi, è ipotizzabile che la capacità di carico ideale del sistema non abbia ancora raggiunto la soglia che lo tiene in equilibrio. Perciò l’aumento del peso delle lobby maggiormente dotate di risorse (ossia i sindacati e i gruppi imprenditoriali) non è ancora avvenuto.

1.3 La II Repubblica: l’azione strategica

Nella loro azione di influenza del decisore pubblico, le lobby possono ricorrere a varie strategie. È però soprattutto in relazione a tre temi principali che la letteratura scientifica ha evidenziato delle regolarità. In merito alla loro elaborazione per l’Italia Pritoni ha formulato un questionario online rivolto a circa 1300, chiuso nel marzo 2017, a cui hanno risposto 478 lobby. Le tabelle che comparano i differenti tipi di gruppo e che sono state elaborate basandosi su questi dati non prendono in considerazione i gruppi religiosi, per tempo libero e istituzionali a causa del loro basso tasso di risposta.

Il primo tema è l’ampiezza della mobilitazione, e riguarda le opposte tendenze della specializzazione (privilegiare uno o due questioni di policy) e della differenziazione (mobilitarsi su più questioni di policy). ed è un tema che rileva sulla connotazione del sistema degli interessi considerato, dato che un’eccessiva specializzazione rischia di bloccare la competizione fra gruppi e di minare la formazione di “comunità di policy” propense al compromesso. In generale, le lobby tendono a specializzarsi sia per rendersi interlocutori unici davanti al decisore pubblico, sia per acquisire riconoscibilità in una nicchia di policy. Laddove invece la spinta al generalismo prevale, sono le risorse organizzative detenute (ampiezza dello staff e risorse finanziarie), l’età della lobby (più è vecchia, più è probabile che abbia sviluppato qualche rapporto privilegiato col decisore, meno è incentivata a differenziare i propri interessi) e la natura degli interessi rappresentati (più è ampio l’interesse rappresentato, più è grande la spinta alla differenziazione) a giocare un ruolo fondamentale.

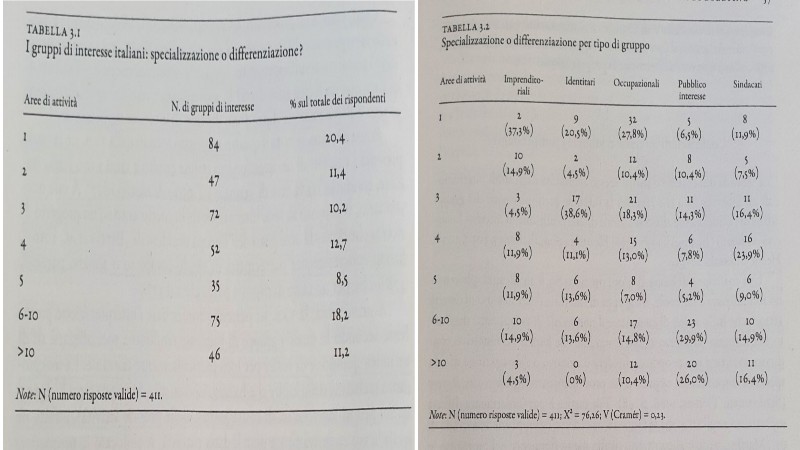

Come si evince dalla tabella 3.1, la maggioranza relativa delle lobby tende a specializzarsi su un unico tema, anche se la somma di lobby che si occupano di 6 o più questioni di policy è notevole, dato che arriva a circa il 30%, quasi quanto quelle che si occupano di massimo 2 questioni. In merito alla tab. 3.2 va notato come i gruppi imprenditoriali siano la categoria modale per l’indicazione di massimo 2 aree di policy (e subito appresso i gruppi occupazionali), mentre quelli di interesse pubblico sono quelli più differenziati, come era prevedibile dalla teoria.

Il secondo tema è la scelta di fare lobbying in maniera individuale o in coalizione. La coalizione infatti non è sempre conveniente, ma ha anch’essa dei costi: più è ampia la platea degli alleati, più difficile è raggiungere un compromesso; più è stringente la coalizione, minore è l’autonomia di ogni lobby; essendo una coalizione un bene comune, aumenta il rischio di inerzia e di free riding. Perché la coalizione sia percepita come benefica, intervengono diversi fattori:

- Il tipo di interesse rappresentato, dove la differenza che rileva è quella fra interesse specifico e interesse pubblico, dove (stando ai riscontri empirici) le lobby che tutelano i secondi sono più propense a fare coalizioni di quelle che tutelano i primi

- Le risorse organizzative a disposizione, per cui si suppone che più una lobby è ricca, conosciuta e forte, più tenderà a sopravvalutare i costi e a sottovalutare i benefici di una coalizione, preferendo l’azione individuale

- Il contesto di policy in cui ci si attiva, per cui meno un settore è denso (nel senso che abbiamo visto prima), e più è conflittuale (ci si mobilitano un gran numero di lobby), saliente (coinvolge l’opinione pubblica) e orientato al raggiungimento di vari obiettivi di policy, più è forte l’incentivo a formare una coalizione

- L’assetto istituzionale che ne struttura le modalità di mobilitazione politica, per cui assumendo che la principale preoccupazione di un politico sia la rielezione e che questa sia strettamente connessa all’accountability, le lobby saranno spinte a formare coalizioni per mostrare a un politico che l’interesse per cui si sono mobilitate gode di ampio consenso sociale.

In queste tabelle vediamo come il sistema italiano degli interessi si posiziona in merito al tema delle coalizioni. È interessante notare come le lobby italiane preferiscano collaborare in termini di azioni strategiche, cioè rappresentare i loro interessi davanti a comitati e istituzioni (72,8%) e produrre comunicati stampa e position paper congiunti (86,4%), ma siano molto più restie condividere le proprie risorse organizzative, ossia a scambiarsi informazioni (52,3%), a condividere il proprio personale (38%) e a collaborare nella raccolta fondi (33,1%). La varianza fra le varie categorie di gruppo non è molto alta, anche se a spiccare su tutti è il caso dei gruppi imprenditoriali, i più coinvolti nella condivisione di risorse e strategie. Volgendoci alla tab. 3.4 invece ci mostra come per la maggioranza dei casi (mai e almeno una volta) la coalizione sia una pratica di lobbying inusuale, e anche in questo caso la varianza è pressocché nulla, anche se, in merito, i sindacati e i gruppi di interesse spiccano leggermente. Ciò è forse dovuto alla frammentazione a cui queste categorie sono sottoposte, che, sommata alle risorse fortemente distribuite, rende più necessario il ricorso a coalizioni.

Il terzo tema è la predilezione per tattiche dirette (contatti individuali fra lobbisti e decisori) o indirette (azioni rivolte a imporre all’attenzione del decisore determinate questioni e costringerli ad adottare determinate misure). Sebbene si sia tentati di dire che la strategia migliore (o comunque quella usata da chi ha più risorse) sia il contatto diretto, la questione è in realtà più complessa. Innanzitutto, bisognerebbe pensare a questo tipo di tattiche non come un aut aut, ma come a una combinazione, dove la preferenza per l’una o l’altra è in termini relativi, non assoluti. Inoltre, nello scegliere quale strategia preferiscono, le lobby valutano i benefici che hanno nell’“andare in pubblico” (ampliamento della membership potenziale) rispetto a quelli di “lavorare dietro le quinte”.

I dati che appaiono in relazione al caso italiano aprono a diverse considerazioni. In primo luogo, la percentuale di lobby che si affidano al lobbying indiretto è sostanzialmente uguale a quella per il lobbying diretto (39% contro 37,1%). Si può notare inoltre che, in media, le lobby occupazionali sono fortemente insider (preferiscono il lobbying diretto), mentre le lobby identitarie sono fortemente outsider (preferiscono il lobbying indiretto). Ciò forse dipende dal fatto che le lobby occupazionali sono maggiormente dotate di expertise (conoscenza approfondita di informazioni tecniche e politiche relative alle opzioni di policy), una risorsa molto più spendibile nel contatto diretto che attraverso la mediazione dell’opinione pubblica; viceversa, i gruppi identitari sono maggiormente dotati di risorse simboliche (capacità di convogliare il consenso dei cittadini intorno a simboli e valori) che hanno un maggiore impatto sui media rispetto a una connessione immediata con il decisore pubblico.

1.4 La II Repubblica: gruppi insider e gruppi outsider

L’accesso è l’opportunità (variabile) che le lobby hanno di intrattenere relazioni frequenti e continuative con i decisori pubblici. Le differenze che le lobby riscontrano in questa variabilità dipendono da una pluralità di cause, come il sistema istituzionale in cui operano (un sistema policentrico rende più agevole l’accesso alle lobby rispetto a un sistema centralizzato e verticistico) e le risorse a disposizione, di cui le più importanti sono il grado di parentela (ossia la vicinanza politica), le risorse economiche, l’expertise, l’ampiezza della membership, il grado di rappresentatività e la mobilitazione simbolica.

Esistono due grandi approcci che spiegano l’uso che le lobby fanno delle loro risorse: la teoria dello scambio e la teoria della cumulatività. La prima teoria vede l’accesso delle lobby ai decisori come il risultato di uno scambio: le prime ottengono influenza sul processo di policymaking, i secondi ottengono informazioni e consenso. Le relazioni di interdipendenza che vengono a svilupparsi non riguardano però solo le lobby e i decisori pubblici, ma anche gli operatori dei media. Poiché sia le lobby sia i decisori sono diversi fra loro, ciò che fa da discrimine è infatti la risorsa usata, e nell’ambito dello scambio quelle che più rilevano sono la consanguineità politica (che ci si aspetta sia rilevante ai fini del rapporto coi decisori politico-partitici), l’expertise (che ci si aspetta sia rilevante per il rapporto con l’amministrazione pubblica) e la notiziabilità (cioè la capacità di “far notizia”, che ci si aspetta sia rilevante per il rapporto coi media). Siccome è molto raro che un gruppo disponga in grandi quantità di ciascuna di queste risorse, diversi gruppi svilupperanno maggiormente risorse diverse e avranno perciò capacità variabile nel rapporto di interdipendenza. L’aspettativa teorica è che le lobby di interesse pubblico e quelle identitarie sviluppino di più il lato mediatico, mentre le lobby occupazionali, sindacali e imprenditoriali siano più forti nell’accesso ai decisori pubblici.

La teoria della cumulatività invece mette in evidenza due fattori: alcune risorse possono contare in più di un’arena politica (p. es. le risorse economiche possono aiutare a sviluppare tutte le altre risorse); l’accesso presso una determinata arena potrebbe provocare, a cascata, l’accesso alle altre (p. es., la notiziabilità può garantire notorietà e quindi l’attenzione dei politici o dell’amministrazione pubblica). Stando alle analisi empiriche, sembra che l’accesso dipenda più dalla quantità delle risorse a disposizione di una lobby che dalla configurazione delle lobby: i gruppi più forti (segnatamente, quelli imprenditoriali) accedono continuativamente e direttamente in tutte e tre le arene, mentre quelli più deboli si specializzano dove hanno più chances di essere ascoltati.

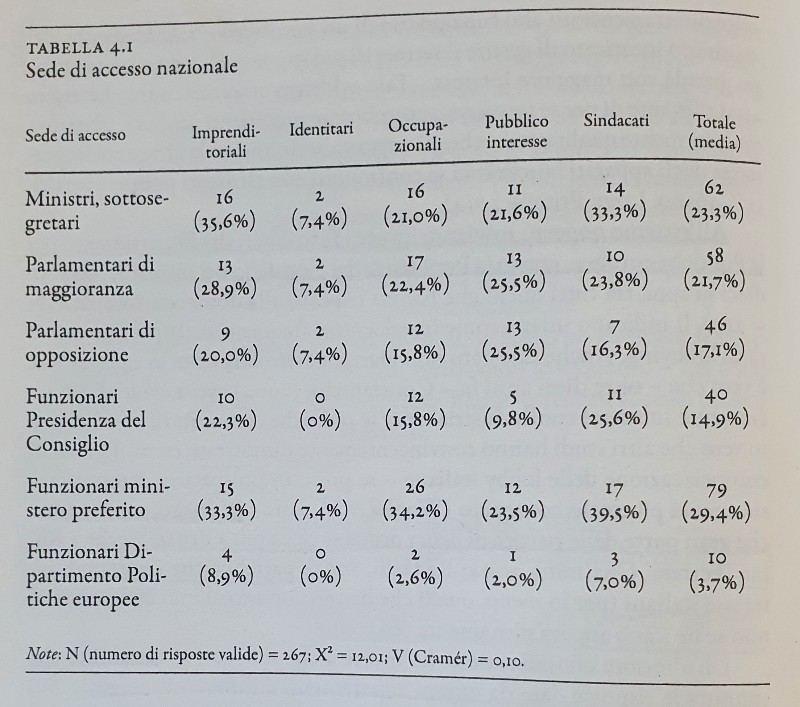

In merito alla tabella che segue, la domanda posta da Pritoni all’universo di gruppi di interesse preso in considerazione in questo lavoro era la seguente: «Nel corso degli ultimi 12 mesi, con quale frequenza la Sua Associazione ha ottenuto accesso presso i seguenti decisori pubblici nazionali, con l’obiettivo di influire sul processo decisionale?». A tale domanda si poteva rispondere scegliendo una sola tra cinque possibili opzioni: “mai”: “almeno una volta”; “almeno ogni tre mesi”; “almeno una volta al mese”; “almeno una volta a settimana”. Nell’ottica di distinguere tra accesso diretto e continuativo, da una parte, e decisamente più saltuario, dall’altra, la tabella riporta il numero assoluto (e la relativa percentuale sul totale dei rispondenti di quella specifica categoria) di lobby che hanno scelto una delle due opzioni di risposta a maggiore frequenza (ovvero: “almeno una volta al mese” o “almeno una volta a settimana”).

La prima osservazione che sorge dalla tabella è la preferenza delle lobby nei confronti della burocrazia (che riguarda circa un terzo del campione), mentre all’estremo opposto ci sono i funzionari del Dipartimento per le Politiche Europee (segnale, come vedremo più avanti, del basso tasso di europeizzazione delle nostre lobby, nonostante gran parte delle partite di policy si giochino oggi più nell’UE che in Italia). Inoltre, sebbene la bassa variabilità, i gruppi a maggiore accesso sembrano essere quelli imprenditoriali, seguite a ruota dai sindacati. La cosa particolare è che i sindacati si interfacciano soprattutto con l’amministrazione pubblica, mentre i gruppi imprenditoriali con la politica. Degni di nota sono poi lo speciale rapporto dei gruppi di interesse pubblico coi parlamentari d’opposizione e le difficoltà riscontrate in ogni campo da parte dei gruppi identitari. Come spiegare questi dati? La prossima tabella, elaborata sempre da Pritoni, presenta i risultati di tre regressioni multivariate – una per ciascuna delle tre sedi istituzionali a maggiore accesso complessivo (funzionari del ministero di maggiore interesse; ministri, viceministri e sottosegretari; parlamentari di maggioranza) – in cui le variabili indipendenti sono il tipo di interesse rappresentato, la stabilità temporale e le risorse organizzative (budget, rappresentatività ed expertise).

Dalla tabella emerge che l’arena del governo è quella in cui c’è un maggiore squilibrio, ossia la capacità di avere un accesso ampio e continuativo è determinata da un alto numero di variabili. La più significativa è l’interesse rappresentato, dato che rispetto alle lobby imprenditoriali, fra gli altri gruppi solo i sindacati non appaiono penalizzati; anche la maggiore dotazione di risorse organizzative fornisce un vantaggio competitivo per l’accesso all’arena ministeriale. Lo squilibrio nell’accesso a parlamentari e all’amministrazione pubblica dipende invece principalmente da altri fattori, ossia l’expertise e la rappresentatività nel primo caso e la sola rappresentatività nel secondo. Ora, che l’expertise giochi un ruolo di discrimine per attori politico-partitici e la rappresentatività per gli attori burocratici è un po’ un rovesciamento delle aspettative teoriche. Rovesciamento che però può essere spiegato con la teoria dello scambio: gli attori politici di solito hanno una conoscenza generalista dei problemi che affrontano, mentre i gruppi di pressione sono dotati di una conoscenza specialistica che può aiutarli a orientarsi nella complessità dell’agenda decisionale. Diversamente, le amministrazioni pubbliche hanno (rispetto al passato) una conoscenza specialistica molto maggiore e quindi di fronte a loro ciò che legittima i portatori di interesse è solo la loro rappresentatività.

E il gatekeeping partitico? Rispetto a quanto è già stato detto sul rapporto partiti-lobby, va menzionato anche il fatto che l’eccezione italiana si è comunque mossa all’interno di un quadro generale. Segnatamente, la rincorsa dell’elettore mediano e il passaggio dai partiti di massa ai partiti pigliatutto da parte dei partiti hanno accentuato le reciproche autonomie: i partiti perché preferiscono annacquare le loro posizioni per rincorrere il centro, le lobby per non inimicarsi i potenziali partiti di governo. Nello studio di questo rinnovato rapporto, Pritoni si è focalizzato sulla frequenza con la quale le lobby si sono relazionate con i maggiori partiti nazionali del 2016. La domanda del questionario era la seguente: «Nel corso degli ultimi 12 mesi, con quale frequenza la Sua Associazione ha cercato di ottenere accesso presso i parlamentari/dirigenti dei seguenti partiti presenti in Parlamento?». Come in precedenza, le possibili risposte andavano dall’opzione “mai” a quella “almeno una volta a settimana”, e il numero dei gruppi che ha segnalato una frequenza almeno mensile è indicato all’interno della tabella.

Dall’osservazione della tabella non può che risaltare lo scarso interesse che le lobby nutrono nei confronti dei partiti, scarso interesse che sembra trasversale ai vari gruppi. Osservando i dati inoltre si può vedere come i sindacati sembrano essere la lobby che maggiormente cerca l’accesso partitico (all’opposto invece i gruppi identitari). L’elevato accesso al PD invece è dovuto al fatto che in quel periodo si trattava del maggior partito di governo.

Abbiamo parlato in precedenza del basso tasso di europeizzazione delle lobby italiane. L’ultima arena che ci resta da valutare è proprio quella europea. Le tabelle 4.4. e 4.5 mostrate di seguito riportano rispettivamente numero e percentuale delle lobby italiane che hanno indicato un accesso almeno mensile a un buon numero di sedi e attori decisionali europei, e i dati delle regressioni multivariate condotte – la prima in riferimento alla Commissione, la seconda al Parlamento, la terza al Consiglio – in cui le variabili testate sono di nuovo quelle precedentemente discusse: il tipo di interesse rappresentato, l’anno di fondazione, il grado di rappresentatività, la dotazione delle risorse economico-finanziarie e l’ampiezza dell’expertise.

La tabella a sinistra conferma quanto detto in precedenza rispetto all’attenzione che le lobby italiane volgono all’arena europea. Inoltre, possiamo notare come l’accesso alle istituzioni europee dipenda dall’interesse rappresentato: su tutti, spiccano i gruppi imprenditoriali, che hanno i valori più alti in merito a tutte le opzioni di risposta (mentre i gruppi identitari, all’opposto, non hanno alcun tipo di accesso frequente a nessuna di esse). In merito alla tabella 4.5 invece, è da notare come per l’accesso alla Commissione non rilevino né le risorse organizzative, né il tipo di interesse rappresentato, ma solo l’anno di fondazione, il che è un’eccezione rispetto alla norma. Altra eccezione riguarda il rapporto delle lobby italiane col Parlamento: è qui che il maggior numero di variabili ha un impatto statisticamente significativo (segnatamente, anno di fondazione, risorse economiche e expertise), che penalizza tutte i gruppi ad eccezione dei sindacati e delle lobby imprenditoriali. I gruppi di interesse pubblico godono, infine, di un relativo vantaggio nell’arena del Consiglio dell’Unione Europea.

1.5 La II Repubblica: casi di vincitori e vinti

Per concludere lo studio del sistema di interessi non ci resta che analizzare “chi ha ottenuto cosa, quando e come”. Nella scelta dei processi di policy, Pritoni si è basato su tre criteri: la salienza del processo decisionale (l’attenzione dell’opinione pubblica, che può essere alta o bassa); la copertura dell’intero spazio politico dei governi della II Repubblica (centrodestra, centrosinistra e tecnici); la maggior varietà possibile nel coinvolgimento dei gruppi al processo decisionale. Nelle tabelle in basso ci sono i 6 processi di policy selezionati e le rispettive analisi di vincitori e vinti divise in base alla salienza.

Le indicazioni di carattere generale che possono essere colte da quest’analisi sono principalmente due. La prima è l’appropriatezza delle risorse detenute rispetto alle questioni di policy in riferimento al quale vengono mobilitate. Per esempio, nonostante i gruppi di interesse pubblico in Italia non sembrino così influenti e nella letteratura scientifica internazionale sono spesso considerati in difficoltà quando si tratta di influire sul processo di policy, nelle due politiche di liberalizzazione analizzate sono risultati estremamente influenti. Forse la ragione è che tali processi erano caratterizzati da un’alta salienza, che rende il decisore molto più attento a legiferare in accordo con le posizioni dell’elettore mediano invece di tutelare categorie particolari. A riprova di ciò c’è la vittoria dei gruppi imprenditoriali in relazione alla previdenza integrativa (2005) e al decreto Balduzzi (2012), ottenuta in condizione di bassa salienza. In pratica, in condizioni di alta salienza le risorse che contano sono l’ampiezza della membership e il consenso simbolico (risorse tipiche dei gruppi di interesse pubblico, ma anche di quelli occupazionali), mentre nei processi in cui l’opinione pubblica è poco coinvolta l’expertise e la rappresentatività la fanno da padrone (risorse tipiche dei gruppi imprenditoriali). Questa prospettiva può dirci molto anche riguardo alle strategie di lobbying ottimali per i vari tipi di gruppi: i gruppi di interesse pubblico avranno l’incentivo a usare la leva mediatica, mentre quelli dotati di expertise e rappresentatività preferiranno silenziare quanto più possibile il processo decisionale, evitando l’opinione pubblica e favorendo il contatto diretto col decisore.

La seconda invece riguarda le caratteristiche del decisore con cui le lobby interagiscono, in particolare sull’essere a favore dei gruppi padronali o pro-lavoratori e sulla capacità decisionale. Alcuni gruppi imprenditoriali sono infatti risultati vincitori anche in processi ad alta salienza, come la riforma Gelmini (2008) e le liberalizzazioni di Monti (2012). La riforma Gelmini infatti ha ricalcato in misura quasi perfetta le richieste di Confindustria, mentre ha completamente ignorato le richieste sindacali. Questo è accaduto perché il IV governo di Berlusconi era culturalmente molto più vicino alle imprese che ai sindacati. In merito al Decreto Balduzzi, invece, a rilevare è stata l’incapacità di tradurre il decreto governativo in legge lasciandolo più o meno inalterato: data la natura tecnica del governo, i parlamentari hanno colto l’occasione per emendare largamente il progetto di legge di un esecutivo a cui non si sentivano particolarmente affini.

Per chiudere questo paragrafo voglio fornire una breve valutazione. Nelle ultime due sezioni abbiamo visto che in tutte le arene di policy i gruppi più forti in termini di accesso e di influenza sono le lobby imprenditoriali e (a seguire) i sindacati. I gruppi di interesse pubblico però, data la crescente importanza che ha acquisito la rappresentatività, oggi giocano un ruolo maggiore rispetto al passato e potrebbero accrescere ulteriormente il loro potere in futuro. I gruppi più in difficoltà mi sembrano essere invece quelli identitari. Va detto poi che Pritoni, purtroppo, per un motivo o per un altro (poche risposte al sondaggio e casi scelti non rilevanti in merito), non è riuscito a valutare l’impatto dei gruppi religiosi sulle politiche pubbliche, un tema che sarebbe necessario indagare data la presenza di attori influenti come il Vaticano e CeL. Quindi, considerando tutto ciò, si può dire che nonostante il ridimensionamento relativo subito dalle lobby imprenditoriali e sindacali, il sistema degli interessi italiano è (come del resto nella maggior parte d’Europa) ancora legato allo scontro fra Capitale e Lavoro.

2. Le Regole Attuali

L’assenza di una regolamentazione organica, dopo la fine della “Repubblica dei partiti” e l’aumento della forza in termini relativi delle lobby, è diventata un problema sempre più pressante. Come vedremo nel prossimo articolo, l’approccio epistemico trascendente è in via di ritrattazione, anche se questa ritrattazione non ha avuto per adesso alcuno sbocco in una regolamentazione organica. La normativa vigente è quindi frammentata, e nelle prossime sezioni toccheremo con mano i problemi di questa frammentazione.

2.1 La Costituzione e la Corte Costituzionale

La prima fonte che voglio valutare è la Costituzione. Anche se nel testo della Costituzione non c’è una disposizione che riconosca espressamente il diritto al lobbying, secondo la Corte Costituzionale questo diritto è desumibile. Con le sentenze 1 e 290/1974 venne riconosciuta l’incostituzionalità del reato di sciopero politico (introdotto in epoca fascista, lo sciopero politico veniva considerato reato perché contesta l’operato degli organi costituzionali) dato che lo sciopero si profila come uno dei tanti possibili “strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali”. Con la sentenza 379/2004, la Corte ha addirittura sollecitato l’adozione di una regolamentazione del diritto al lobbying. Oggetto di questa sentenza è stata l’impugnazione da parte del governo da parte del nuovo statuto approvato dall’Emilia Romagna. Gli artt. 15 e 17 riconoscono infatti la partecipazione delle lobby al processo di formazione della decisione e l’istruttoria legislativa aperta, ossia il procedimento con cui il consiglio regionale coinvolge i portatori di interesse in un disegno di legge, mentre l’art. 19 verte invece sulla rimozione dei limiti che impediscono l’effettiva partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo. La Corte ritenne questi articoli legittimi e affermò che questo coinvolgimento migliora la qualità delle decisioni pubbliche, per cui si può desumere da questo intervento che vi sarebbe il dovere di coinvolgimento delle lobby nel processo decisionale da parte del decisore.

Per quanto riguarda invece gli articoli costituzionali, gli artt. 2 (lobby come corpo intermedio, formazione sociale), 3 (lobby come modo per assicurare l’attuazione del dovere dello Stato), 18 (lobby come associazione), 49 (lobby come modo per assicurare la partecipazione permanente) e 50 (diritto di presentare alle camere petizioni per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità) coprono tutti in vario modo lo spazio giuridico delle lobby. Dalla Costituzione si può ricavare quindi una vera e propria “teoria generale della partecipazione”. Peccato che a questa teoria generale non sia seguita una legge generale.

2.2 Leggi sparse

La regolamentazione vigente non solo è frammentata, ma è anche sostanzialmente disapplicata. Abbiamo disposizioni volte a coinvolgere le lobby al processo di elaborazione delle leggi, altre a imporre la trasparenza negli interessi economici dei decisori e altre ancora a normare il revolving door. Sotto il primo versante rileva ad esempio la regolazione dell’AIR (Analisi d’Impatto della Regolamentazione) del 1999, uno strumento che serve a valutare l’impatto di una norma sui destinatari. La legge impone che questa venga prevista per tutti gli schemi di atti normativi del governo, e che vengano coinvolti e consultati i portatori di interesse in una fase istruttoria, prevista. In teoria, i ddl e i regolamenti governativi non possono essere discussi dal Consiglio dei Ministri, ma in pratica la legge non è mai stata applicata.

Sul versante trasparenza, rilevano diversi provvedimenti. Il primo è l’anagrafe patrimoniale eletti del 1982, per cui le cariche elettive di ogni livello sono obbligate a rendere pubblici gli interessi patrimoniali attraverso una dichiarazione entro tre mesi dall’elezione, e a pubblicare a fine mandato le variazioni di patrimonio. Fino al 2013, non essendoci una sostanziale sanzione per chi non rendeva pubblici i propri interessi, la norma è stata disapplicata perché intesa come un obbligo facoltativo (!) e i moduli di chi li compilava erano coperti da segreto.

Il secondo è la legge del 2013 sull’abolizione del finanziamento pubblico, che ha abolito il finanziamento pubblico ma ha non ha reso il finanziamento privato trasparente, dato che solo il finanziatore che vuole scaricare dalle tasse il finanziamento di un determinato partito deve uscire allo scoperto. La legge Spazzacorrotti del 2019 ha però reso obbligatoria la rendicontazione dei finanziamenti delle campagne elettorali, quindi si sapranno i finanziatori delle campagne elettorali, ma solo dopo le elezioni.

Il terzo provvedimento è la legge Severino del 2012, riguardante l’accessibilità totale alle informazioni concernenti organizzazione e attività delle PA, a cui si aggiunge il decreto legislativo 33/2013, sulla pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei dirigenti apicali della PA e degli Uffici.

Il quarto riguarda il traffico di influenze illecite, normato dalla legge Spazzacorrotti, secondo cui il soggetto che paga qualcuno per influenzare il decisore pubblico al fine di fargli commettere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio (il “traffico di influenze illecite”) è punito con la reclusione. Peccato che senza una definizione del perimetro del lobbying lecito la cosa diventa discrezionale.

Il quinto provvedimento è la legge 241/1990, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell’ordinamento giuridico: in base a questa legge, il decisore pubblico deve informare i soggetti interessati dall’attuazione di un provvedimento e far partecipare al procedimento il portatore di interesse (pena la nullità dell’atto) e prevede l’obbligo di motivazione della decisione presa.

Sul versante del revolving door, il decreto legislativo 39/2013 e la legge 481/1995 impongono un cooling off di due anni per tutta una serie di cariche.

2.3 Il Parlamento

Passiamo ora al Parlamento. Gli artt. 144 del regolamento della Camera e 48 del regolamento del Senato riguardano le audizioni, e dispongono che ogni commissione può procedere ad audire, oltre ai rappresentanti del governo, “rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria e altre persone esperte nella materia in esame”, per acquisire notizie, informazioni e documenti utili all’attività parlamentare. Chiariamo subito una cosa: le audizioni, nella pratica, non sono come le hearings americane. Infatti, nonostante i regolamenti prevedano solo audizioni formali, queste nella pratica possono essere sia formali (cioè tracciabili), sia informali (senza né resoconto né pubblicità), e ovviamente le seconde sono molto maggiori delle prime. Inoltre, il criterio di scelta dei soggetti auditi nelle audizioni formali è totalmente discrezionale: le commissioni possono audire chi vogliono, per quanto tempo vogliono e senza seguire alcun ordine, possono persino negare l’accesso a certi soggetti e permetterlo ad altri in maniera arbitraria. La logica di queste audizioni sembra essere solo quella di ribadire l’opinione della maggioranza attraverso la bocca di “esperti”.

Inoltre, l’8 febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha adottato un atto per istituire un registro dei portatori di interesse, in cui questi devono iscriversi descrivendo l’attività che devono compiere e i deputati che si vogliono contattare. L’atto prevede anche una sorta cooling off di un anno per ex deputati o ministri, siccome questi non possono iscriversi al Registro per quella durata una volta cessato il loro incarico. Peccato che il registro sia inutile, dato che norma solo chi fa lobbying in maniera professionale (senza specificare che diamine vuol dire), fisicamente nelle sedi della Camera (evidentemente senza capire che il lobbying è un’attività a 360 gradi di cui il contatto nelle sedi istituzionali non è che l’approdo finale) e nei confronti dei soli deputati (e non anche dei collaboratori, dei membri dello staff e dei consiglieri parlamentari), e dato che ci si può iscrivere la qualunque. Altri problemi dell’atto sono poi la mancanza di tracciabilità di ogni profilo economico, dato che gli iscritti non hanno l’obbligo di dichiarare le risorse economiche di cui dispongono o gli eventuali contributi forniti alla campagna elettorale di partiti o candidati, e la discriminazione a favore delle lobby “corporative” (le organizzazioni sindacali e imprenditoriali) che hanno diritto a più tesserini di accesso rispetto alle altre. Il Senato, neanche a parlarne, prova ciclicamente a disciplinare il fenomeno lobbistico, sempre senza successo.

2.4 I Ministeri

Anche i Ministeri hanno provato a fare qualcosa per regolamentare il fenomeno lobbistico, con i cosiddetti “Registri fai da te”. I ministeri che si sono dotati di un Registro sono: Sviluppo Economico, Trasporti e Infrastrutture (soppresso con l’avvento del Conte I), Lavoro e Politiche Sociali (uguale a quello del MISE), Funzione Pubblica (soppresso con la caduta del governo Renzi), Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (ora Transizione Ecologica), Politiche Agricole Alimentari e Forestali (non più aggiornato dal 2014). Da questa ricognizione, solo MISE e MLPS si possono considerare “ministeri virtuosi”, mentre il MITE sembra sia un ministero “troppo virtuoso”, dato che l’agenda incontri è stata oscurata dal Garante della Privacy per eccesso di trasparenza (!). Va poi considerato che anche in questi Registri chiunque può iscriversi all’elenco scrivendo quello che vuole e il decisore non è costretto ad aggiornare l’agenda degli incontri e precisare chi è stato incontrato, con quali “scambi” e per quale fine. Inoltre, la frammentazione della regolamentazione crea una confusione terminologica che non permette di regolare per bene il fenomeno, dato che lo stesso soggetto può ad esempio essere considerato un lobbista presso il MISE ma non presso la Camera dei Deputati.

2.5 Le Regioni

Vediamo, infine, le Regioni. Con la riforma del titolo V (legge costituzionale 3/2001) si prende coscienza dell’accresciuta importanza delle Regioni (elezione diretta del Presidente regionale, aut simul stabunt aut simul cadent, aumento delle competenze, nuovi statuti con nuove forme di partecipazione). Da una lettura comparata dei diversi statuti emergono tre modalità di raccordo tra cittadini, lobby e istituzioni:

- La presenza di forme aperte di istruttoria legislativa (come consultazioni preventive e contestuali all’esame di un ddl regionale da parte delle commissioni tramite audizioni) tali da permettere e legittimare l’intervento di qualunque soggetto portatore di interessi particolari (questo è vero per alcune Regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Marche, Lazio, Umbria, Liguria, Campania e Lombardia)

- La possibilità da parte di gruppi di cittadini (generalmente 5000 o più) di presentare al Consiglio o alla Giunta petizioni o interrogazioni scritte per conoscere le intenzioni dell’organo politico o rappresentativo o sapere se un fatto corrisponde a realtà

- La presenza in tutti gli Statuti del concorso delle organizzazioni sociali alla programmazione economica, sociale e territoriale, anche attraverso la Conferenza permanente

Tuttavia, solo alcune Regioni hanno leggi specifiche sul lobbying:

- La Sicilia è un caso molto particolare: per placare i moti indipendentisti siciliani in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, venne approvata la legge costituzionale 2/1948 (che ratificava il decreto del re di maggio sullo statuto della Sicilia), in cui è previsto che i portatori di interessi della Sicilia siedano di diritto nel parlamento siciliano e che partecipino alla elaborazione dei progetti di legge (senza diritto di voto). Il regolamento attuativo di tale legge non c’è mai stato.

- L’Emilia-Romagna è, a mio avviso, la Regione più avanzata in termini di regolamentazione del lobbying (e non solo su quello). La legge regionale 27/2019 inquadra il lobbying all’interno del paradigma della regolamentazione-partecipazione. Il nucleo essenziale della legge è l’istituzione di due registri ad iscrizione obbligatoria dei rappresentanti dei portatori d’interesse, uno presso l’ufficio di Gabinetto del presidente della Giunta e l’altro presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in cui i lobbisti devono dimostrare la sussistenza del loro incarico e descrivere la natura e gli scopi del portatore di interesse. I lobbisti iscritti hanno il diritto di essere ascoltati e ricevuti dai decisori pubblici per informazioni e chiarimenti, la facoltà di presentare proposte, studi e ricerche e la facoltà di seguire i lavori delle Commissioni consiliari. La partecipazione ai lavori della Giunta, invece, è a discrezione dello stesso organo esecutivo. I loro doveri sono invece il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale, la non elargizione di regalie e la presentazione (a seguito di specifica istanza) di una relazione sulle attività svolte. Non è consentita, infine, qualunque forma di pressione che possa compromettere la libertà di giudizio, di voto e di determinazione dei decisori pubblici (art. 4, c. 3). Anche dal lato del decisore pubblico sussistono degli obblighi, come quello di comunicare, nella relazione illustrativa dei progetti di legge, i soggetti consultati e le attività svolte con i lobbisti in riferimento alla predisposizione e all’elaborazione degli atti deliberativi, e di riportare le date degli incontri con i lobbisti, gli argomenti trattati e la documentazione prodotta.. Infine, sia la Giunta che il Consiglio hanno l’obbligo di presentare, ogni due anni, un’apposita relazione che faccia il punto sullo stato di attuazione della legge, sul numero di iscritti ai registri e sul grado di accoglimento delle proposte avanzate dai lobbisti.

- La Toscana invece è stata la prima Regione a disciplinare le lobby in modo organico (legge 5/2002). Non ne dà una definizione ma ne distingue due tipologie, cioè le associazioni di categoria e gli altri gruppi. È obbligatoria per entrambe l’iscrizione a un Registro, e l’iscrizione è possibile solo se l’organizzazione è democratica al suo interno, se è più vecchia di 6 mesi e se persegue interessi meritori. Le richieste dei soggetti accreditati riguardano atti proposti o da proporre all’esame del Consiglio: nel primo caso i rappresentanti possono richiedere audizione alle commissioni competenti, nel secondo caso le richieste formali e la documentazione sono trasmesse a tutti i gruppi politici.

- Il Molise ha adottato la stessa legge della Toscana (legge 24/2004), copiandone ogni singola parola, ma non ha avuto attuazione concreta.

- L’Abruzzo (legge 61/2010) definisce il lobbying in modo estremamente ampio (ogni attività svolta da gruppi di interesse attraverso proposte, richieste, studi, position paper ecc. intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi al fine di incidere sui processi decisionali pubblici) e definisce i decisori pubblici (dirigenti regionali, presidente della giunta regionale, assessori, consiglieri) ma non impone obblighi di iscrizione al Registro e offre come unico vantaggio l’audizione prioritaria.

- La Calabria (legge 4/2016) ha istituito tramite legge un Registro cui sono tenuti a iscriversi tutti i soggetti che intendono svolgere attività di influenza presso il Consiglio, la Giunta e i dirigenti regionali, garantendo loro il diritto di essere auditi e di presentare iniziative (studi, proposte ecc.) che perseguano le finalità dei propri gruppi di interesse, nonché di accedere agli uffici per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi ad atti di loro interesse o all’organizzazione procedurale. Sempre a fini di trasparenza, l’attività svolta dai lobbisti nei confronti dei decisori deve essere menzionata nel preambolo degli atti. Anche in questo caso la legge è ancora inattuata.

- La Lombardia (legge 17/2016) ha disposto un pubblico elenco per quei gruppi che intendano svolgere attività di influenza, e ha introdotto obblighi (relazione annuale sull’attività svolta) e diritti (accesso alle sedi istituzionali e presentazione di proposte, studi ecc. al fine di influenzare il decisore) per i lobbisti.

- Il caso del Lazio è meraviglioso. La Regione infatti ha approvato la legge 12/2015, che nei fatti è una legge fatta per dire che avrebbe approvato una legge (!) sul lobbying. Ovviamente tale legge non è stata ancora presentata.

- La legge 30/2017 della Puglia ha istituito un Registro dei lobbisti, ha circoscritto l’ambito dei decisori pubblici (giunta, direttori dei dipartimenti e vertici di aziende strategiche) e ha normato il lobbying intendendolo come ogni attività di gruppi di interesse particolare diretta a incidere in maniera lecita sul processo decisionale pubblico, svolta attraverso la presentazione per iscritto di proposte, studi ecc. che riportino in maniera anche meramente ricognitiva la posizione del gruppo. Gli iscritti al registro possono svolgere attività di lobbying, possono accedere agli uffici di giunta e consiglio e possono essere auditi dalle commissioni, mentre i decisori devono rendere nota l’attività di lobbying negli atti. La legge prevede poi il cooling off di due anni per ex decisori pubblici, consulenti dell’ente regionale o di altre PA e giornalisti iscritti all’Ordine.

- La Campania, con la legge 11/2015, ha puntato invece sulla disciplina in materia di partecipazione dei gruppi di interesse alla fase di elaborazione delle proposte di legge di iniziativa della giunta, introducendo l’obbligo per tutti i ddl di elaborazione dell’AIR: in questo modo si consultano i destinatari delle norme in fase di elaborazione delle stesse, quantificandone e valutandone preventivamente gli effetti, e si rende il trasparente il meccanismo relazionale, perché la legge consente di tracciare le interrelazioni fra lobbisti e decisori.

Anche qui, vedendo il modo molto diverso in cui le Regioni hanno affrontato il problema della regolamentazione del lobbying, si conferma il quadro disorganico e schizofrenico: a Regioni più “virtuose” si accompagnano Regioni restie all’attuazione e all’applicazione delle normative in materia.

Bibliografia generale

Petrillo P. L., Teorie e Tecniche del Lobbying, Il Mulino, Bologna, 2019

Pritoni A., Lobby d’Italia. Il sistema degli interessi tra Prima e Seconda Repubblica, Carocci, Roma, 2019

Ferrante M., Transizione di regime e interessi imprenditoriali in Italia, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, pp.81-118, 1998

Lanzalaco L., Dall’impresa all’associazione: le organizzazioni degli imprenditori, la Confindustria in prospettiva comparata, FrancoAngeli, Milano, 1990

LaPalombara, Clientela e parentela: studio sui gruppi di interesse in Italia, Edizioni di Comunità, Milano, 1967

Lowery D. & Gray V., The Population Ecology of Gucci Gulch, or the Natural Regulation of In terest Group Numbers in the American States, in “The American Journal of Political Science, 39, pp. 1-29, 1995

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Le_Chapelier

https://www.lanotiziagiornale.it/nuovi-limiti-bruxelles-lobby/

https://www.thegoodlobby.it/comunicato-stampa/trasparenza-draghi-e-15-ministri-bocciati/

The Good Lobby – Una legge sul lobbying, per il bene della democrazia

https://pagellapolitica.it/articoli/programmi-partiti-elezioni-2022

La regolazione del lobbying come elemento sostanziale del policy-making. Il caso della Regione Emilia-Romagna

[…] 2. Il Caso Italiano […]

"Mi piace""Mi piace"